Nascita

del cognome

in

Italia

Nell’epoca

cristiana il primo uso documentato di veri e propri cognomi si riscontra nel

Veneto e più precisamente a Venezia. Già gli antichi romani adoperavano i

cognomi: anzi, ogni rispettabile cittadino era normalmente designato con

il nome proprio, con il nome gentilizio (cioè della gens o famiglia cui

apparteneva) e con il “cognomen” ovvero soprannome, facoltativo. Prendiamo

ad esempio il nome del più famoso oratore: Marco Tullio Cicerone. Esso stava ad

indicare un individuo denominato Marco, della famiglia dei Tullii, il cui

soprannome faceva Cicero, cioè “bruffoletto“; il signor Bruffoletto,

appunto. Poi sopravviene il crollo dell’impero romano e gli uffici anagrafici

vanno a catafascio con tutto il resto.

I cristiani

dei primi secoli si conoscevano fra loro soltanto con il nome di battesimo, che

poteva essere di estrazione ebraica, greca, romana o germanica. Nei casi ambigui

si ricorreva all’aggiunta del nome del padre (patronimico). Ciò perché un

Tizio figlio di Caio non corresse il rischio di essere scambiato con un altro ed

omonimo Tizio, figlio di Sempronio. La faccenda, è arguibile, poteva avere dei lati seccanti nel

caso di mandato di cattura o di riscossione delle imposte. Volta per volta, l’immortale categoria degli Amici Burloni

provvedeva di sua iniziativa ad appioppare un qualche nomignolo su misura.

Sono appunto i patronimici ed i nomignoli che formano la base dei moderni cognomi.

I cognomi,

come ora li intendiamo, nascono e diventano di uso comune con l’estendersi

della scrittura. Quando l’analfabetismo regnava sovrano (tant’è vero che

imperatori come Carlo Magno erano analfabeti) i nomignoli e i patronimici

individuali morivano regolarmente (e si potrebbe dire giustamente) con la

persona che li portava. Ma non

appena cominciano ad essere messi su carta dalla penna d’oca di uno scrivano,

essi manifestano la tendenza a trasformarsi da nome di un singolo a

denominazione di gruppi familiari e

cristallizzarsi.

Per

spiegarci con un esempio, supponiamo il

caso di un artigiano veneziano del XIII secolo o giù di lì, che la voce

popolare designava comunemente come

“Giovanni il Rosso”, o meglio “Zan il Rosso” senza dubbio per via del

colore dei capelli. Un bel giorno il nostro uomo si presenta dal notaio per

riscuotere i quattro ducati di una piccola eredità e il suo nome viene messo

per la prima volta sulla carta, nero su bianco. Oppure è il “piovano” che

si prende la briga di annotare il nome nei

registri parrocchiali e che indica un battezzato, indicandolo come “Piero di

Zanrosso”. Il cognome Zanrosso è nato e sarà portato per secoli dai

discendenti, anche se nessuno di questi avrà, metti caso, il privilegio di un

ciuffo color carota paragonabile a quello del loro antenato. Sembra che i notai

e i piovani di Venezia fossero particolarmente zelanti in questo genere di

faccende. E’ infatti a Venezia, come si diceva, che si registrano i primi

esempi documentati di cognomi scritti e stabilmente fissati per designare un

gruppo familiare.

Le

modeste origini, come quella descritta nell’esempio, sono per lo più alla

base della sterminata varietà dei cognomi in uso. Ci sono cognomi comunissimi

e cognomi eccentrici. Cognomi

buffi che pesano come una maledizione sugli sfortunati che li portano. Cognomi

neutri e modesti come un abito grigio rivoltato per economia. Cognomi pomposi e

perentori come il colpo di grancassa che chiude un prologo wagneriano; altri

difficili da ricordare come la capitale del Madagascar; taluni bizzarri come uno

scioglilingua. Cognomi che al telefono assolutamente non si capiscono. Ci sono

cognomi etimologicamente trasparenti e cognomi la cui interpretazione richiederebbe

il fuori orario di una commissione di esperti. Ma tutti i cognomi hanno il loro

perché.

I cognomi patronimici sono forse i più

numerosi. Sono quelli che hanno

alla base il nome di un santo del calendario. Molto spesso, però, questi nomi

hanno subito deformazioni foniche che li rendono irriconoscibili. Così, se è

evidente che il cognome come “Tonini” non può derivare che da

‘Antonio”, difficilmente un qualsiasi signor “Serato” o

“Sarotto”’ sospetterà che il suo cognome è tributario di Baldassare.

Il cognome “Vianello” (senza dubbio il più diffuso dell’anagrafe

veneziana) viene da “Viviano” e i primi Vianello, o “Vivianello”

arrivano a Venezia dalla Toscana nel XVI secolo e si acquistano fama,

documentata dai cronisti, di “grandissimi homeni de faccende”. In molti casi

l’etimologia è particolarmente difficile perché risale a nomi ormai

scomparsi dall’uso e che sono, invece, comuni nel Medioevo, allorché rudi

genitori non esitavano un istante ad affibbiare a innocenti neonati nomi propri

come Ercio, Natanaele, Gundaforo oppure

- se il neonato era una femminuccia – Arfedovia, Gualfarda, Rechentaria…

Strano che nessuno storico abbia pensato al dramma psicologico di un fidanzato

medievale dotato di un minimo di sensibilità poetica, che aspirasse alla mano

di un’affascinante donzella appellata “Rechentaria”.

Quasi altrettanto ampia è la categoria dei cognomi derivanti da soprannomi veri e propri. Qui entrano in scena tutte le possibili deficienze o qualità, fisiche o morali, che possono contraddistinguere un individuo. Ma l’evoluzione del dialetto, che è sempre alla base del nomignolo originario, fa sì che, anche in questo caso, la radiografia di molti cognomi sia problematica. Per fare qualche esempio tratto dal fertile campo dei cognomi veneti, accanto a cognomi-nomignoli abbastanza evidenti come “Nason” o “Gobbo” o “Bellotto” ecco tutta una serie di cognomi-rebus la cui spiegazione esige la conoscenza di antiche voci dialettali più o meno scomparse: è il caso di “Baghin” (da “baga”, otre), di “Inguanotto” (“inguana” era la strega), di “Sabbadin” (nato di Sabato), di “Sbisà” (che starebbe per “Stolido”), di “Zanchi” (come dire “mancini”) e via esemplificando.

Spesso il cognome ha origine da nomi di mestieri esercitati dagli avi; da

appellativi indicanti dignità o

parentele; da nomi comuni di bestie o di piante. Anche in questi casi

l’identificazione dell’etimo può riuscire difficile. Poi ci sono,

abbastanza diffusi, cognomi rispecchianti derivazioni geotopografiche oppure

appellativi etnici; è i il caso di “Canal” di “Pozzo”, di “Costa”;

come pure di “Crovato” (croato), di “Spagnol” di “Todesco” di

“Schiavon” di “Bressan” (bresciano), di

“Bergamin” , ecc…

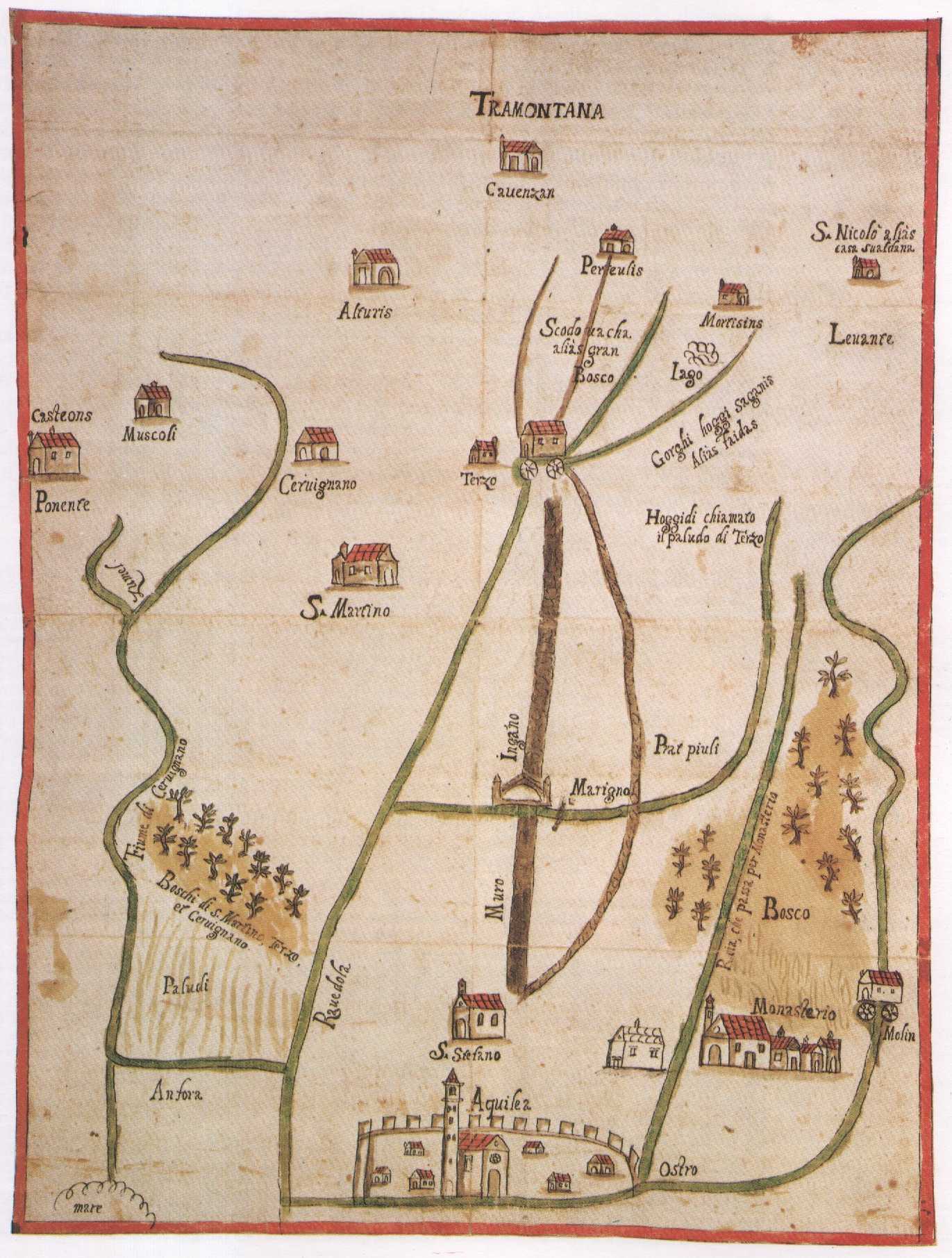

Cartina del territorio della Bassa Friulana all’inizio del 1700.